海的上层才有浪。

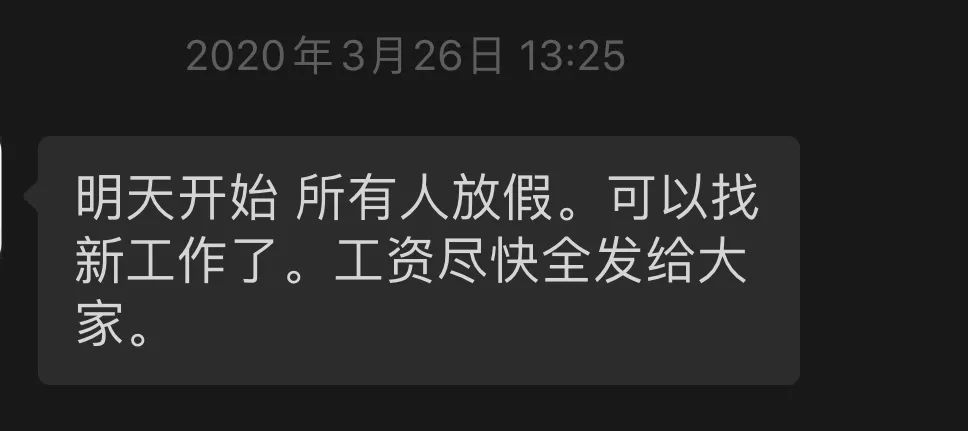

3月26日中午,厦门的天气异常温暖。阳光透过百叶窗照进办公室,微信工作群里突然弹出一条消息:

“明天开始所有人放假。可以找新工作了。工资尽快全发给大家。”

我错愕了几秒,抬头碰上了对面剪辑师的目光。两人面面相觑,互相无话,接着又回到各自的世界中去。

那天,我们公司正式破产了。

我并不惊讶,只不过没有想到这一天来得这么快,这么突然。

破产前一天。

一

“我们的工作很简单,

就是抄快手的反转剧”

2019年10月,老黑再一次找到了我。酒吧里很昏暗,他押了一口酒问:“你考虑得怎么样了?”

他指的“考虑”,是希望我加入他的创业项目——开抖音运营公司。

对于老黑的提议,我是有疑虑的。半年前,我因为强直性脊柱炎,辞掉了影视广告制片的工作;再加上从未接触过抖音新媒体这一行业,我怕自己跟不上节奏。

老黑点起一根烟,深嘬一口说:“老钟,你放心,内容方面是很简单的,以你的经验完全可以应付。而且你看,我们也认识两年多了,我知道你最近不容易。”

我和老黑曾在一家主播运营公司共事过。初识时他还一贫如洗,之后靠着一嗓子喊麦,喊出了某平台“年度十大主播”的成绩,签约了华南地区最大的直播公会。如今,他靠着抖音上的15万“直播粉(直播吸引来的粉丝)”,一个月能进账大几十万。而我赋闲在家已有半年,茫茫然找不到方向。

见我无话,老黑端起酒杯,举到我面前:“只要我付得起,工资肯定按你的标准来,而且还有股份分红。”

9K的基础工资外加股份分红协议——相对于厦门同行5K左右的工资水平,老黑开的条件的确诱人。另一位签了这份协议的人叫阿彬,也是我们多年的共同好友。

我看着他,手里的酒杯迎了上去,半晌才说出一句:“行,我试试。”

就这样,我来到了这个离我住处30公里的地方上班。

2019年11月1日,公司正式开业,策划、剪辑、运营、演员,一共11个人。运营由老黑的兄弟天哥负责,文案是老黑从一家公司挖来的朋友;出镜的4名演员,都是他做直播以来收的徒弟,对于一个抖音创业团队来说,配置已经相当完善了。

彼时,抖音运营公司遍地开花,特别是像厦门这种二三线城市,租金便宜、创业压力小,三五人的小团队一抓一大把。在大环境的推动下,完整的商业链逐渐成型,行业内不乏喜提爆款、日进斗金的例子。在这样的氛围下,我们对公司的前景充满信心。

厦门的抖音新媒体公司大多集中在软件园二期,而我们选址在岛外一所办公楼。

公司成立的那晚,老黑特意泡了壶好茶,把我们聚到一起开了个会。

会上,老黑聊到了内容定位:“其实我们的工作很简单,就是抄以前快手那些反转剧,老钟把剧本扒下来,给演员演,在最高潮的时候,‘咔’一停!把反转留在下一集就行——想看?那就点‘关注’。”

我把玩着茶杯,心里明了:所谓“快手反转剧”,就好比网文里的霸道总裁、电视里的抗日神作,剧情可以不靠谱到让你怀疑人生。我曾在朋友的分享下看过,当时我们都管这叫“土味视频”。

老黑接着说:“‘关注’和‘点赞’多了之后,就在视频里挂购物车链接,演员晚上开直播卖货。前天我看了一个账号,一晚上卖出了5000双袜子。我算你一双利润30块好了,几个小时下来能挣多少钱?一个月又能挣多少钱?!”

我们开会的地方。

他越说越亢奋,场面活像传销现场,我却有些疑虑:“抄别人视频会不会有版权问题啊?”

老黑将茶一饮而尽,抽动嘴角朝我简洁一笑:“光是一个清洁工变总裁的剧情,我就见几十个账号拍过,哪来的版权问题?”

我无从辩驳,索性点点头。抖音运营市场已经成型,处于行业头部的是手握头部IP的大型MCN机构,他们入场早,积累了一大批粉丝,当下只需要将IP转化为利润即可;而中部团队大多手握几十个账号,靠着外包内容,一天可产出10多条视频,以量取胜。对于我们这种资金有限、又想尽快实现盈利的底层小团队来说,“抄”确实是一种最笨也最省力的办法。

我没讲出口的疑虑是——在进公司之前,我从来没有下载过抖音;团队里的大多数同事也是广告行业出身,对于抖音新媒体属头一次接触。

有一天,我在后台分析热门账号的数据时,同事小A凑过来问我:“你在看什么?”

我一时语塞,一旁的天哥倒吸了一口凉气:“你做抖音新媒体,难道不知道‘星图(抖音广告平台)’吗?”

从办公室远眺。

二

“挣钱嘛,不磕碜”

按照会上的分工,我负责扒剧本和现场导演。

抖音上有现成的反转剧大号,我每天的工作,就是打开这些账号,逐个扒剧本。

其中一个账号拥有680万粉丝,内容不外乎是“清洁工阿姨秒变集团董事长”、“总裁送外卖被不知情的下属侮辱”、“富家千金假装穷人试探男友”、“女老板素颜装面试者被欺负”;设置的反转也千篇一律,逃不开“惩恶扬善”“善恶有报”等标准结局。

虽然剧情离谱,但点赞量却动辄上百万,切中的正是观众的逆袭心理:你的现实中达不到的某些高度,主角帮你达到了,还帮你终结了恶人。

我的工作台。

上班第一天,我打开了一个标题为“董事长微服私访”的视频——某公司董事长帮受伤外卖员送外卖,结果被势利眼员工无底线欺负,最后画面一转,董事长掏出保时捷钥匙,亮出身份,吓尿众人。

我有些哭笑不得,边抄边在心里骂:“这写的是什么玩意儿。”

也许是残存的创作理想在作祟,我心里生出一股厌恶,但与此同时,又有个声音冒出来安慰我:“还好啦,还有很多人直接抹掉水印当自己的作品发呢,我们起码是自己的东西,不亏心。”

两天后,我交出了第一个剧本:《宾利女董送外卖,老同学瞧不起人》。

第一集成片。

一般来说,扒一个剧本可以分为4到5集,保持每天更新的同时,把反转留在下一集就行。

拍摄时我也会到现场作指导。道具、布景、美术并不考究,公司附近随便找个景就能解决;但由于账号人设是“霸道女总裁”,奔驰和保时捷是必不可少的。

所幸我们有一位愿意出借爱车的土豪朋友。

起初大家都比较尴尬,为了让演员放松,我会尽量挑晚上,或者没人的地方取景。但饶是如此,还是引来了围观。一次拍摄结束后,一个本地口音的大爷不知从哪钻来出来:“哎哟,这拍电影啊,好专业啊!”

我实在不知怎么回应大爷,因为事实正好相反。发布前夜,剪辑师给我发来了第一集的成片,看完当晚我直接拿着样片找到老黑:“我们这个(稳定器加iPhone的器材配置)也太低端了吧……特别是在拍外景的时候,车一经过,就几乎录不到演员的对话。”

老黑并不在意:“没事,内容到位就行。”

我拗不过,又把翻拍的原视频发给他:“你看,人家这景深和收音,绝对是用专业的设备拍的。我们这么搞,连构图都没有,肯定不行的。我们不求超越他们,但也不能比他们还差吧?”

听我这么一分析,老黑被说服了,两周后,他给摄影师配了单反和收音设备,还买了一套灯光。加上新购置的剪辑用台式机,一共花去了11万。

摄影小哥提着设备准备去片场。

钱是花了,但新的问题又来了。

镜头感增强后,演员拙劣的演技却暴露得一览无余。他们师从老黑,学的是喊麦,在表演上毫无经验,和抖音上一人分饰多角的演员相比,表情动作都很不到位。

在一次拍摄中,因为一个镜头反复拍了将近2小时,我终于按捺不住自己的火气,破口大骂:“我每天都让你们晚上回去背台词,你们背了吗?哪怕只是熟悉一下也不至于卡这么久!拍什么都能笑场,有那么好笑吗?要是放在以前的片场,我早就让你们滚蛋了!”

拍摄现场。

当天晚上,我摔下台本一个人打车回了公司,想着和老黑提出转变剧本方向,可话到了嘴边,又硬生生咽了回去。当下公司还没盈利,所有的开支都来自老黑的直播收入,我明白,他有他的难处,后来我给自己灌输了一个道理:“挣钱嘛,不磕碜。”

这个道理出自姜文的电影《让子弹飞》。它意味着我在抄无可抄的时候,能硬着头皮去编“大学生为母治病送外卖,董事长豪车被撞反送钱”的烂俗剧情;意味着演员不够的时候,我可以戴上大金链子,去演一个看不起农民工的蛮横老总……

我正在看脚本,为了人物形象特地戴上了老黑的名表。

自我妥协后,许多问题都迎刃而解。拍摄逐渐走上正轨,团队也开始了魔鬼般的时间拉锯战。

我们每天早上9点到达公司,辗转三地取景,一直拍到晚上11、12点,一天下来,出片量可达5条左右;结束拍摄后,回公司确认次日的工作内容,再花大价钱打车回家,到家一般已是凌晨2点。

一个月下来,我瘦了整整10斤,但当一个人热情饱满时,是感觉不到累的。

加班餐。

那段时间,我经常和阿彬一起打车回家。当时阿彬正在筹备婚礼,比我更着急做出点成绩。路上,我们的话题离不开如何改进工作,有时也会相互鼓励:“有视频进入了10万级别的流量池了,说明还是有机会的。”

按照抖音的算法推荐模式,每条作品发布后,后台会将作品随机放入1千人以内的流量池,如果短时间内“点赞”“评论”“转发”“播放量”“完播率”等指标都比较高,就有机会进入下一个更大的流量池:1万、10万、50万……依次推进,直到进入用户打开抖音、在首页上刷到的100万级别以上的精品流量池。

我们深知,杀进精品流量池,才是最终的生存之道。

凌晨2点,回家路上的夜景。

三

实在不行,

女演员可以穿得性感一点

按照老黑的计划,第一个月的涨粉目标是10万,最理想的情况是“有一两条视频直接爆掉,(粉丝)达到井喷式增长”。

但死磕了1个月后,同时运营的4个账号中,势头最好的一个只涨了两三万粉,偶尔出现一两个点赞破万的作品,也只是昙花一现,离老黑打算涨到100万粉丝就开始挂商品链接的目标,遥遥无期。

拍摄现场。

12月3日是阿彬的大喜之日,我们一行人去参加了婚礼。

席间,我们一边吃着喜酒,一边低头刷着数据,看着热门视频的点赞“蹭蹭蹭”往上涨,而我们刚发布的视频一直两三千的低区徘徊,大家都吃得没滋没味,宴席结束后,便连夜匆匆赶回厦门了。

这种低迷的情况一直持续到12月中旬,我们开始对眼前这条看似简单又明了的路产生了怀疑。

观众对剧情的吐槽。

那段时间,抖音营销培训课争相推出,速成班、精品班琳琅满目,天哥也去报了班,回来后便立刻召集我们传授经验:

“内容绝对是重中之重,一定要通过‘爆点(悬疑、冲突、高潮点)前置’来留住观众。”

“开篇3秒定生死,最好3秒一个金句,10秒一个小高潮。”

“账号不能剧情混乱,‘人设’是什么样,账号就要按照这个方向走。”

“实在不行,女演员可以穿得性感一点来吸引关注。”

……

我频频点头。虽然不好意思,但当晚我还是给女演员打了一通电话,告诉她要多买几套裙装。

拍摄现场。

接下来,剧本从5、6集精简成2集,将冲突点提前放出;我也不再介意自己暴露在镜头前,为了让剧情再劲爆一些,我甚至主动给自己写了许多反派角色,以至于后来的一次拍摄中,演员小C突然问我:“导演,你怎么又演渣男啊?”

“为了艺术献身呗。”我开玩笑说。那天以后,我在公司又多了一个绰号——“渣男专业户”。

我饰演的反派。

这样的改变确实带来了提升。几轮磨合下来,剧情、剪辑、演技都逐一到位了,我们仿佛进入了一条没有摩擦力的滑轨。

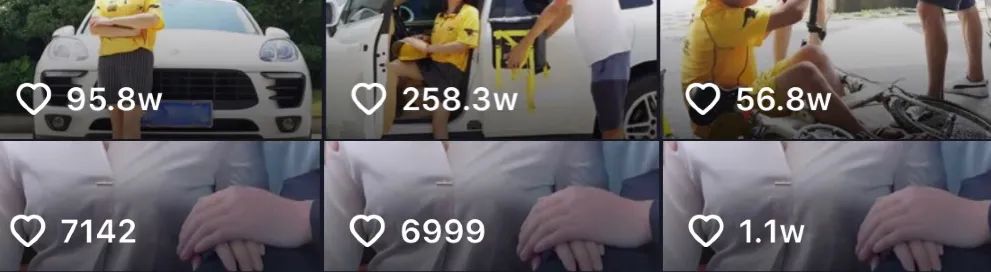

可正当账号开始有起色时,陡然而至的抖音生态变革,再次给了我们当头一棒:用户爆炸式增长后,抖音官方对不营养内容的管控随之而至。在草莽时代成长起来的那批老快手团队,如今十不存一,我扒过的那个600万大号就是例子,2019年8月,它的单条视频点赞量最高能达258万,如今只勉强维持在1万左右。

扒过的反转剧大号流量急剧下滑。图为去年(上)与今年(下)的数据对比。

这当然也有观众口味变了的缘故。华丽复仇、绝地反击等低龄套路已经讨好不了他们了,越发惨烈的竞争倒逼出一批优质剧情号,比如借着“方言梗”迅速崛起的四川团队、“看我扎不扎你就完了”的韩美娟……创意层出不穷。每次打开抖音,我都会想起《曲苑杂谈》的片尾歌词:“相声,小品,魔术杂技。”

更令人惶恐的是,我的前东家也开始做抖音了——有实力的影视公司,入局短视频平台已渐成常态。

一次会上,我给几个同事分享了一条来自影视公司的作品:“1分钟的片子,节奏快,布景和灯光专业,转场不生硬,甚至还有空镜头出现。”

我无意打击大家的信心,尽量说得很委婉,但实际上,如此专业的团队在短短一个月内吸粉200万,我真的害怕了。散会前,我问了大家:“你们自己拍的片子,有和亲友分享过吗?”

办公室突然安静下来,只能听到烟草灼烧的声音。

我们的投稿作品之一。

四

最后的挣扎

2020年跨年前后,厦门的天气正式冷起来,办公室里的创业激情也随之消失得一干二净。大家完成任务式地囤够了春节发的视频,便按时放假。

但人生的际遇往往很奇妙。大年初四的早晨,睡得正酣的我被一连串的急促的震动吵醒。打开手机,工作群炸开了锅——原来是我们事先囤的好几个视频莫名其妙地上了热门,虽然不是百万级的流量池,但“粉丝”和“点赞”却以肉眼可见的速度增长,达到了公司成立以来的最高峰。

大家欢呼雀跃,天哥在群里打气说:“要是每天能达到这种数据,就还有希望。”

看到后台的涨粉曲线一直往上拉,我心里狂喜,觉得不是“还有”,是“一定”有希望,于是火速打开购票软件,准备回去大干一场。结果因为这事,初八中午,我和家人爆发了一次激烈的争吵。

“所有的公司都在停工,怎么就你们公司要上班?现在是上班的时候吗?现在是在避难啊。”

“还有好多公司也要上班的,公司现在在关键时刻,我肯定要回去。”

“你们老板是不是脑子有问题?什么叫关键时刻,现在疫情才是关键时刻。”

父亲说罢,“啪”地把筷子摔在了饭桌上。我不想过多地解释,举起碗来大口扒饭,眼泪顺着脸颊滴到了碗里。

初九早上8点多,趁厦门没有封城,我和另外几个福建的同事按时回到了岗位,老黑也抓着最后的机会,从山西飞了回来。

那天,热闹的办公室只剩下4个人,一位策划因为公司需要节流而被开除了,所有演员都因为疫情无法按时回来。即便摘了口罩,我仍感觉喘不过气。

冷清的办公室,安静得让人不习惯。

会议桌上,我摸着茶杯没有抬头,只听天哥发话:“以前走的建立人设、打造IP的路子完全错了,我们没办法变现。现在要改变方向,以直播带货为主,想问一下你们的意见。”

我像被浇了一头冷水,但心里也清楚,过年的爆款有观众“无可选择”的因素,与其等演员回来继续死磕,不如顺着大势做做看。

会议最后,天哥说:“刚好到4月份吧,我们尝试一下,如果还是没有起色,那可能我真的不适合做这个行业。”

我抬头看了他一眼,他苦笑了一下。天哥当兵出身,做过很多工作,我一直觉得他是一个有勇有谋的人,可是那一刻,我只在他脸上看到了无奈。

隔壁倒闭的公司,快递塞进门缝却无人收货。

会后,我开始联系拍摄场地,重新寻找新的模特和直播演员。因为疫情,演员漫天要价;好不容易谈拢了,场地又不开放;好说歹说拿下了场地,演员又因为封城进不来。

最后都安排好了,天哥告诉我:“厂家在广东,样品都发不了货,只能延期拍摄。”

复工一周后,公司又宣告停工。在等待工厂发货通知的这段时间,工资只能按原来的80%来发。

傍晚,我坐在办公室,盯着电脑屏幕里的人影发呆,想给家里打个电话,按下号码,又删除了。

三八节后,平台慢慢恢复了往常的热闹。热门视频依旧每天不断更新,我们终于按照新计划,开了新的美妆号,专门做“化妆品有哪些危害”一类的科普视频。

那段时间我一口气写了20个剧本,边写边拍。发了几条作品后,天哥就让演员开直播卖货了:燕窝、毛衣、国产化妆品品牌……都是几十块的产品,但第一次只卖出了几十单,其中不少还是朋友帮的忙。

半个月后,情况依旧没有好转,陆续回到岗位上的同事们已没有了之前的心气,加上工资已经拖了半个多月没发,每个人都在心里盘算着什么。

一天,老黑所在的公会运营找我闲聊说:“老钟,上个月我帮老黑垫付了40多万,就因为他们直播PK时没人刷礼物(公会帮主播刷礼物造势,是直播行业的常规操作,等分成出来后,主播会回款给公会)。”

当下我才明白过来,老黑的直播收益也在下滑。看来,“两个月的期限”到了。

公司破产的通知,没有人再回复任何消息。

于是回到故事开头,那天我们收到了天哥发来的破产通知。

我把消息告诉了父亲,电话那头先是默然,接着传来了一声苦笑:“没办法,现在疫情嘛,到处都不好。”

可我心里明白,疫情只是一个完美的借口罢了。

那个下午,所有人都没有着急走。阿彬来来回回接了好几个电话,应该是在倒心中的苦水;天哥坐在办公室里,盯着电脑屏幕,一言不发地抽着烟;我整理着以前的文件,突然找到了去年弄丢的股份协议书,笑了一下,默默地放回包里。

收拾好东西,我问剪辑师:“你有什么打算?”

“我今年30多了,该怎样就怎样。”

阿彬向我摆摆手说:“我走了啊。”接着拎起午睡用的便携躺椅往外走。

一切都很平常,就好像明天我们依旧会见面。

撰文&供图 钟楼 | 编辑 简晓君

每周一三五 晚九点更新

文章由 网易新闻丨看客 出品

版权所有,后台回复【转载】查看相关规范。

你可能还喜欢

看客长期招募合作摄影师、线上作者,

后台回复关键词即可查看。

文章转载自微信公众号看客inSight

- 上一篇: 抖音十大粉丝排行榜及商业分析

- 下一篇: 一文看懂!抖音快手淘宝三大直播平台有何不同~