2020年,

我们离宇宙又近了一步!

记得小时候,每到仲夏夜,院儿里的小伙伴最爱干的一件事,就是站在楼宇间的空地上,仰望星河。那时的生活里面没有太多的高科技相伴,对于火箭、卫星的概念还是处于很模糊的认知。但尽管如此,未知的星空依旧给了我们一段让人流连忘返的童年时光,我们尤其爱比赛寻找猎户星座,毕竟猎人“腰带”上那三颗紧密相连,且几乎连成直线的星星实在太过显眼,在童年的记忆中,它永远高悬在西南边的夜空中。

这或许是不少人共同的经历,人们对太空的好奇,往往都源自于那些遥远、悸动、清凉的夜晚。伴着头顶的繁星点点,我们难免不会突发奇想:

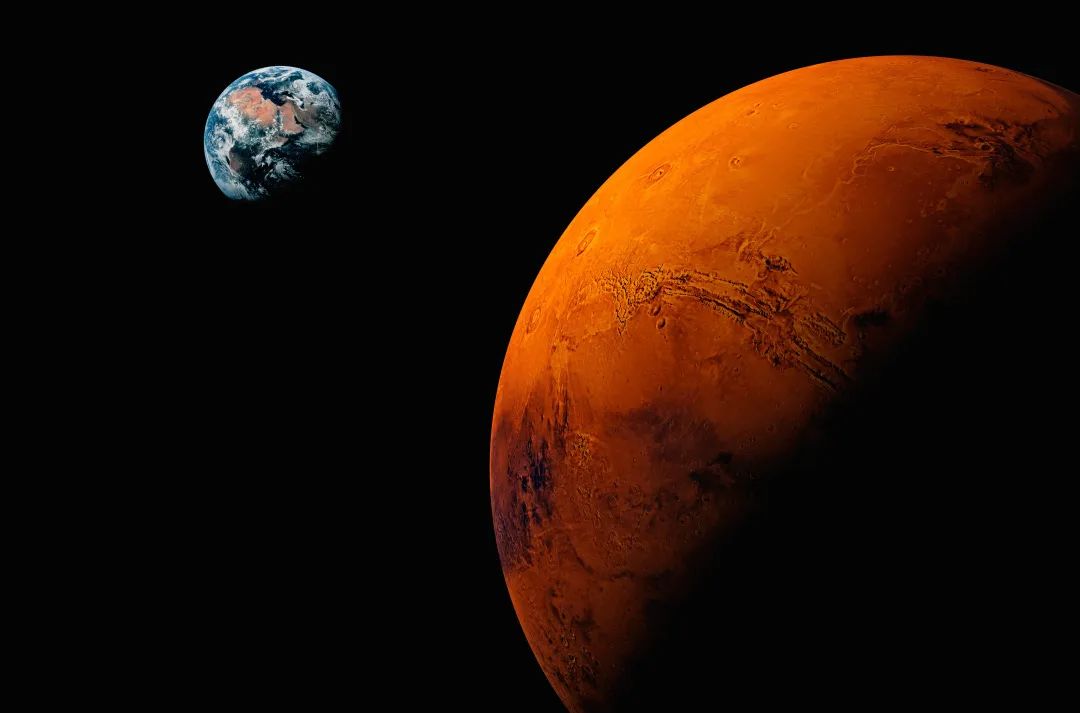

“人类有一天会不会离开地球,去往另一个行星上生活?”

“远赴空间站上的研究员,在没有日夜的宇宙里,是怎么安排作息的?”

“火星的表面是什么样的?”

不得不说,生活在地球上的我们,在好奇心的驱使下,都曾经或多或少的对宇宙那个既陌生又熟悉的地方感到好奇。科幻题材里所描绘的行星、银河系、黑洞让人们充满对未知世界的憧憬与想象,甚至《来自星星的你》里的外星人“都敏俊”,也让那个未知的世界蒙上一层迷人的色彩。

当然,像我们一样的普通人也只能在天文知识里,通过文字和图片了解外太空。而一代代的航天人,正在用自己毕生的力量去努力靠近这个看似遥不可及的终极梦想——人类探索宇宙的脚步,从没有一刻停歇。

5月5日18时,为了航天事业进一步发展的需要, “胖五”家族新成员:长征五号B运载火箭在中国文昌航天发射场点火升空,首飞任务取得圆满成功。这次的成功,标志着我国载人航天空间站的建设正式拉开了大幕。面对巨大的技术挑战和疫情带来的意外冲击,中国航天能取得这样的成就实属不易。

而刚刚过去的2019年,中国的嫦娥四号探测器也实现了人类历史上首次月球背面着陆,而玉兔二号月球车也打破了由苏联“月球车1号”保持了49年之久的世界纪录,成为人类历史上工作时间最长的月球表面巡视器。

毫无疑问,随着中国在太空探索领域的一步步前进,从地球到月球再到火星,中国人的视野正在进一步拓宽,中国人走向更远的宇宙是必然到来的结果。而在这一切成就的背后,其实是众多航天工作者在喧嚣以外的默默付出,是一代代科研人员在实验室里长期奋斗的背影。

每当说起中国航天事业,钱学森、孙家栋、杨利伟等几个名字就会立刻浮现在我们的脑海里。其实如今中国的航天事业发展已经有了质的飞跃,在前人的努力下,后有无数默默无闻的航天人在探索着地球之外的世界,为学习更先进的知识而奋斗着。航天研究是普通人无法想象出的画面,我们不知道航天人的生活状态,也对他们的工作环境缺乏了解,甚至很多人都只能记住中国酒泉卫星发射中心,而不知道其他的发射场。

今天,为了拨开云雾,让普通人也能近距离看到中国航天事业的发展与细节。5月16-5月17日14:00-16:30,中国四大航天发射场(酒泉、太原、西昌、文昌)首次联合在抖音进行直播。这一次,我们终于有机会在手机屏幕上用最简单、最直接、最接地气的方式看到中国航天的荣光诞生之地。

了解中国航天,先认识四大发射场

若要了解中国航天事业,最简单的途径就是从中国四大航天发射场入手。因为,正是他们打通了中国在地球上与太空之间的连接。

在军事题材动画片《那年那兔那些事》里,还原了“两弹一星”工程的艰苦卓绝,我们看到第一代航天人在没有计算机,就用算盘完成了体量庞大的运算,没有工程机械,就用锄头地在戈壁滩上开荒,这一凿一凿不仅将荒原变成了中国最早的航天基地,也为未来中国的航天事业,凿出了一个坚实的基础,中国从航天的襁褓时代,迈向遥远无垠的宇宙起点。

大漠深处的绝世高手

中国酒泉卫星发射中心

昨天,酒泉卫星发射中心在抖音进行了一场让人难忘的直播,在酒泉卫星发射中心的直播镜头中,画面上是如火星表面一样的戈壁滩,画面外是不断呼呼作响的风。略显苍凉的自然环境中,矗立在画面中的发射塔架显得格外高大,在戈壁滩险峻的地理环境下,一个个尘封已久的航天记忆正在被揭开。

中国酒泉卫星发射中心是中国组建最早的综合性航天发射中心,也是中国目前唯一的载人航天发射中心。甚至不用过多介绍,只需知道“神舟二号”飞船至“神舟十一号”飞船、“天宫一号”目标飞行器、“天宫二号”空间实验室都是从这里成功发射,你就能明白这里就是中国航天事业的定海神针。

△ “天宫二号”发射画面

六十多年前,当中国的航天事业刚刚起步,这里还是杳无人烟的大漠戈壁。1958年3月,经党中央批准,酒泉卫星发射中心的前身,即中国第一个陆上综合导弹试验靶场选定在西北戈壁甘蒙交界处的青山头地区。随即工程兵近十万人马奔赴茫茫戈壁,开始了靶场建设工作。

△ “东方红一号”卫星,是中国发射的第一颗人造地球卫星。于1970年4月24日在中国酒泉卫星发射中心成功发射,由此开创了中国航天史的新纪元

在当时极为艰苦的条件下,建设者们只用了两年零六个月就完成了基地建设任务,而苏联专家预测的时间是至少十五年。为此,在争分夺秒间,有很多位建设者付出了太多的时间与汗水。而正是在这样锲而不舍的精神下,中国航天事业从酒泉一步步拔地而起。

△ 5月16日@我们的太空直播画面中的“东方红”一号卫星发射塔以及周围的环境

直播中介绍到了一个关于建设期间的小故事,在东风五号导弹第二发准备发射的时候,火箭的4个助推器只点燃了两个,当即指挥部便决定要赶紧把没点燃的助推器里的偏二甲肼(导弹、卫星、飞船等发射试验和运载火箭的主体燃料)取出来,因为燃料在发动机里面压力很大,很容易造成箭体的爆炸和发射塔架的毁坏。

△ 蒋平男

偏二甲肼蒸发出棕色的气体,弥漫在发射塔架周围,现场能见度极低。在情况危机的状态下,有位叫蒋平男的技术干部,带领着战士们迅速赶到现场。为了能看清现场,快速解决问题,蒋平男和战士们卸下了防毒面罩,不顾自身的安危,开始进行抢修工作,最后将燃料成功的卸出,但蒋平男也在那次事件中身体中毒,吃了一辈子的药。由此可见,航天人的战场虽然不是枪林弹雨,但也危机四伏,很多未知的情况难以预料。

△

左图:孔继明老人给活动平台齿轮做的润滑外罩,解决了因戈壁滩风沙太大而造成的移动问题

右图:“东方红”一号卫星发射塔架150米外的138工位发射塔

戈壁滩的条件给当地航天试验发出了不少难题,但每一次的火箭发射都是一项严谨到不能再严谨的任务,任何一个环节都不能出差错。像齿轮进沙,就会导致活动平台与脐带塔对接时出现抖动,而每一个活动平台上有100多个齿轮,大的甚至要一吨多。如果损坏,从维修到生产、运输、调试、组装要耗费好几个月的时间。在直播中我们看到如今的活动平台在外面已经有了一个包裹严实的外罩,那是当时酒泉基地运修站职工、高级技师孔继明和他的团队给出的解决方案,他们给齿轮做了一个罩子,并增加润滑剂,以免风沙入侵,对齿轮进行手工打磨从而达到合格标准。而这位解决了移动问题的老人,却只有小学三年级的文化水平,但在那个艰苦的年代里带着对航天事业的憧憬与热爱,在任务期间自学成才。

△

左图:地下控制室进门处的五个航天“第一”荣誉

右图:地下控制室上方的设备——雷达

除了孔继明老人,酒泉卫星发射中心还是有许多让人敬佩的航天人。我们在直播中近距离的看到曾经航天人艰苦卓绝的奋斗场景,发射阵地的7勇士、当年的地下控制室、雷达设备,发射场地等。酒泉卫星发射中心作为历史最悠久的发射场,也承载着我国航天史上5个第一,第一颗“东方红”一号卫星、第一颗返回式卫星、第一次向太平洋发射洲际导弹、第一次发射一箭三星、第一次为国外提供卫星搭载服务。这每一个第一都为中国航天的发展起到了绝对的推动力。我们在酒泉卫星发射中心的历史展厅中可以看到关于两弹一星的报道,光明日报用红色的字写到“我国第一颗人造地球卫星发射成功”“毛主席提出,我们也要搞人造卫星的伟大号召实现了!”

△ “东方红一号”卫星重173 千克,由长征一号运载火箭送入近地点441千米、远地点2368千米、倾角68.44度的椭圆轨道。它测量了卫星工程参数和空间环境,并进行了轨道测控和《东方红》乐曲的播送

今天的酒泉卫星发射中心也被称为“东风航天城”,从名字上也能看出,它其实发展成了一座完全现代化的城镇,完全印证了“麻雀虽小,五脏俱全”这句话。菜市场、学校、养殖场、游泳馆,基本的商业场所应有尽有,甚至还有肯德基呢。离中心区不远就有一个军用机场,每周二、四有航班直达北京,“绝对去北京比去酒泉方便”,一位从小在里面长大的孩子说道。而对当地的小朋友来说,最苦恼的事情就是在街上太容易碰到老师。

这种不寻常的成就与生活的日常构成了酒泉卫星发射中心的两种面貌。似乎这也是中国航天事业的写照:我们每个中国人每天的生活都需要航天事业的支持(没有卫星,我们甚至寸步难行),而这一切就发生在过去六十年中的每一天。

深山里的“第一名”

中国西昌卫星发射中心

当直播画面离开酒泉来到西昌卫星发射中心,从过去到现在,我们可以更进一步的了解那些为航天事业作出贡献的火箭天团!

尽管西昌卫星发射中心的历史不如酒泉卫星发射中心悠久,但从数量上看,西昌卫星发射中心才是中国四大发射场里的第一名。2016年11月22日发射的天链卫星,正是西昌执行的第100次发射任务,这让西昌成为了国内首个发射次数突破百次的发射场。

能在发射次数上独占鳌头,主要得归功于西昌在卫星发射上的优势。与酒泉相比,这里的纬度较低,发射费效比高,用同样的燃料可以发射质量更大、轨道更高的卫星。

△ 80年代的长征三号运载火箭

当直播画面切到一个完整的火箭时,内心的激动是按耐不住的。那是一个80年代的长征三号运载火箭,重202吨,总长43.2 米, 一二级火箭直径3.35米,三级火箭直径2.25米。

△ 长征三号运载火箭的三个部分

左:仪器舱

中:一级火箭发动机

右:一级火箭与二级火箭的分界面

随着其他火箭把两枚卫星成功发射,这个火箭便留在了西昌卫星发射中心,作为参观以及模拟试验使用。讲解员详细的介绍了火箭的组成部分,这个火箭从前到后由四部分组成:整流罩、三级火箭、二级火箭和一级火箭。整流罩是用来保护卫星的地方,因为火箭在大气中飞行,会产生剧烈的摩擦,卫星直接暴露在大气层间会被直接销毁。而整流罩下面的红色涂漆部分叫做仪器仓,是火箭的导航和计算中心,相当于火箭的大脑。在火箭底部的马达口,有四个发动机喷口,每一个发动机可以提供70吨左右的推力,4个一起就是280吨。要保证火箭的推力大于总重量,才能把火箭送入太空去。

△ 在直播中,火箭燃料加注员在展示如何穿防护服

一二三级火箭作为发射助推的火箭,他们分别要燃烧大量的燃料。三级火箭燃烧液氢(-253度)和液氧(-123度),目前只有西昌和文昌在使用液氢液氧推进剂,为三级火箭提供推力。一二级火箭则是使用常规燃料,但这些燃料都含有剧毒成分,在进行燃料加注工作时必须严格穿戴丁基胶防护服,并带上防毒面具来保证加注员的安全。

△ “嫦娥一号”发射过程

嫦娥一号是我国首颗绕月人造卫星。以中国古代神话人物嫦娥命名,2007年10月24日18时05分左右,嫦娥一号卫星在西昌卫星发射中心升空;2009年3月1日完成使命,撞向月球预定地点

自从1984年4月8日,东方红二号通信试验卫星在西昌卫星发射中心发射成功,西昌在卫星的发射次数已经占我国卫星发射总数的四成以上。截至目前,所有的北斗卫星均从西昌出发飞向太空。作为北斗的主发射场,西昌对于我们普通人生活的意义可能更大,毕竟在GPS之外,在军用和民用领域给中国人提供另一套能在地球上找到自己位置的卫星系统,这正是北斗卫星导航系统诞生的意义。

在另一方面,除了发射平台承载的重要意义,气象部也起到了非常大的作用。他们承担着西昌卫星发射中心,气象卫星要素观测和气象数据采集,传输、氢气的传输、生产等7项任务工作,为航天发射提供精确的数据支撑。

△ 西昌卫星发射中心的气象观测场,在白色栅栏的包裹下,更显可爱与淳朴

在直播画面中可以看到,虽然西昌卫星发射中心的气象观测场处于国内领先水平,但它并不是我们想象中如电影画面里那样的炫酷,而是被包裹在一圈白色的木质栅栏中间。

△ 隐匿在气象探测场的这个小圆筒,是用来探测气象强度的

我们在气象观测场里可以看到一个不起眼的小圆筒,它是用来探测气象强度的。因为西昌每一年都有雨季,在有一次雨季来临时,曾十次达到暴雨预警,西昌整个月降雨量达到500毫米。这在西昌卫星发射中心建成以来都是比较罕见的现象。强降雨就会伴随着强雷暴,发射中心上空过强的雷电,会给火箭发射带来严重的影响,而通过小圆筒探测电场强度,对强雷暴探测有着重大的意义。

我们在直播间见识到了西昌卫星发射中心的精密技术,但这也是在付出中的成长。因为西昌卫星发射中心经历了中国航天史上几次最惨痛的失利,为中国航天事业逐渐走向高质量发展道路做出了很大的贡献和牺牲。比如1996年2月15日,西昌卫星发射中心用新研制的长征三号乙运载火箭发射国际通信708卫星,火箭起飞后飞行姿态出现异常,飞行22秒后,火箭坠地发生爆炸,星箭俱毁,发射场也遭到损坏。

为鼓舞斗志、提高士气,西昌卫星发射中心开展宣传口号征集活动,时任发射中心宣传科科长的彭忠智直接喊出了“颗颗螺钉连着航天事业,小小按钮维系民族尊严”这句口号。多年来,这个口号一直激励着中国的航天人。自那之后,西昌发射中心不仅逐渐发展出了担负常态化高密度卫星发射任务的能力,还在不断创造着中国航天事业的新记录。

低调的“学霸”

中国太原卫星发射中心

与酒泉和西昌相比,太原卫星发射中心的存在感似乎就稍微弱了一点。但这里其实才是我们中国第一座真正自主设计建设的火箭卫星发射场。并且先后成功地发射了我国第一颗太阳同步轨道气象卫星“风云一号”,第一颗中巴“资源一号”卫星,第一颗海洋资源勘察卫星等,创造了我国卫星发射史上的9个第一。

△

(左上)高分一号发射画面

(右上)海洋一号发射画面

(左下)吉林一号发射画面

(右下)天绘二号发射画面

从历史来看,太原卫星发射中心其实代表了中国航天事业自主化的进步。新中国建立之初,中国的航天事业几乎从零起步,在开始阶段获得了苏联一定的帮助,酒泉卫星发射中心在建设的时候就有苏联专家的指导。

但随着国际形势的变化,中苏关系在上世纪六十年代也出现了恶化。为了防止出现战略冲突,当时的国家领导人做出了在酒泉之外另外勘建导弹试验靶场的指示。1966年5月,国防科委等部门的同志组成的联合勘察组,根据“靠山、隐蔽、分散”的原则,勘察组飞抵华北进行勘察,并着手建立华北导弹发射场。

△ 中国太原卫星发射中心首次以“一箭二十星”发射成功

现在的太原卫星发射中心地处晋西北的岢岚县,在古代是农耕区与游牧区的分界处,周围群山环绕,有大面积的高山草甸和大面积的原始森林。见到这样的自然环境,勘察组在一处海拔1400余米、被群山包围的隐秘地点,确定下了新的发射场地址。

而之后,我们完全依靠自己的能力将这座发射场建立了起来。或许也就是从那时开始,中国也更加坚定了在航天事业上必须自力更生的意志。

年轻的“小清新”

中国文昌航天发射场

与其他三位年龄都在四十岁以上的老大哥不同,中国文昌航天发射场在2010年4月才正式开工建设,2014年年底开始投入使用,是中国四大航天发射场中最年轻、也是最有活力且最特别的一个。

比如在环境上,文昌航天发射场地处海南岛,是中国陆地纬度最低、距离赤道最近的地区,这不仅有利于航天发射,在相关设备的运输上也不必受陆运之限。毕竟酒泉、太原和西昌都受制于公路与铁路的隧道直径,而通过海运,火箭的直径再大都不怕了。

△ “长征五号”火箭进行发射前的准备

△ “长征五号”火箭发射画面

长征五号于2016年11月3日在中国文昌航天发射中心首飞成功, 由此成为中国运载能力最大的火箭

△ “长征五号”火箭发射大厅为发射成功欢呼,屏幕上出现“我们的征途是星辰大海!”

建设文昌航天发射场的时候,中国航天事业已经走过了最初筚路蓝缕的艰难岁月,在发射场的建设上也采用了很多新时期的理念。发射场在设计时就非常重视与周围生态环境的共处,坚持科学规划场区布局,对周边的原生椰林、湿地、滩涂的保护做了很充分的工作。

在相关技术上,文昌航天发射场也全面采用液氢、液氧、航空煤油等无毒无污染的新型推进剂,对两型火箭垂直转运轨道进行集约化设计,使航天发射场与优美的生态环境相互映衬、浑然天成,成为集科技、生态、环保、人文于一体的现代化发射场。

毫无疑问,放眼未来,中国文昌航天发射场会逐渐承担更多载人、探月等重大工程的发射任务。

去看见不可思议的世界

当然,文字描述再如何瑰丽细致,也难以真切表现出航天事业的宏伟与壮丽。伟大如卡尔·萨根这样的天文学家和科普作家,更多也是从情感上为我们勾勒出人类与宇宙的共鸣。

或许只有通过自己的眼睛去看到它,看到它是如何运作的,看到它是怎样从实验室一步步走到发射台的,我们普通人才能从心底发出“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”的精神感受。

你可以选择观看关于航天方面的各大纪录片,他们会从各个角度为你巨细靡遗地展开阐述航天事业的不同面向。但在新的技术和媒体环境下,或许有一些互动性更强、观看门槛也更低的方式能帮我们这样的航天“小白”更容易地进入航天世界。

在抖音上有很多科技类的账号,如@探索宇宙、@航小天、@我们的太空 等。他们会发布很多与航天相关的视频内容,以及我国在航天发展史上里程碑式的节点。粉丝们最喜欢看火箭发射的视频,通常这些视频的点赞和留言都很多。看多了之后,还会有粉丝在下面故作矜持地留言说:“已经不那么激动了,因为看习惯了。”

△@我们的太空

这一次,看惯了火箭发射的刺激后,抖音的这场“离开地球表面”的联合直播将带给你近距离的知识冲击,隔着屏幕,坐在家里就可以看到千里之外的中国四大航天发射场里的模样。

就在昨天,酒泉卫星发射中心和西昌卫星发射中心已经率先在抖音直播平台亮相了。发射场的工作人员就在发射平台和导流槽这些核心部分带着观众边讲解边参观,很多观众也第一次通过自己普通人视角见到了火箭驶离地球的地方。在西昌,完全不同的森林风貌带来了更加清凉的气氛。相比酒泉的厚重,西昌的直播更贴近我们普通人,比如一位发射场的工作人员很细致地重现了穿航天燃料加注防护服时的全过程,这从很细节的地方展现了航天工作的不易。西昌卫星发射中心还着重介绍了气象站这样既服务于航天事业,也与普通人生活息息相关的专业部门。

在酒泉,你能看到发射场的嘉宾为你揭开中国航天的历史记忆,并带你爬上发射塔架,那是最真实的现场体验;

在西昌,发射场的“火箭天团”会带你近距离了解火箭,并和燃料加注分队一起感受穿航天防护服是什么样的体验;

在太原,你能系统性地了解一个发射工位的综合情况和核心技术能力,这对于“硬核”航天爱好者会很有吸引力;

而在文昌,那会是一种完全不同的体验,那里的重点会放在发射场与自然生态系统的和谐相处上,比如会有嘉宾带你去发射场周围看放牛和椰林深处的民居。

作为生活在地球表面的每一个普通人,我们关注航天事业,关心宇宙,关心地球之外发生了什么,想去看看那些我们想像以外的世界,那是因为我们明白,只有站在“他者”的角度,才能对自身处境有更清晰的认知。

1990年2月14日,美国"旅行者1号"(voyager 1)飞船飞到了太阳系的边缘,即将驶向更加未知的宇宙,它回过头,最后看了一眼它出发的地球,拍下了一张著名的照片。在照片上,地球是一个非常小、非常不起眼的小蓝点,所以人们也叫它“暗淡蓝点”。卡尔·萨根后来用“暗淡蓝点”的名字出了一本科普书籍,在序言中,他用一段话告诉了我们为什么我们每个人都想去看看那些“不可思议的世界”。

他写道:“有人说过,天文学令人感到自卑并能培养个性。除了这张从远处拍摄我们这个微小世界的照片,大概没有别的更好办法可以揭示人类妄自尊大是何等愚蠢。对我来说,这强调说明我们有责任更友好地相处,并且要保护和珍惜这个淡蓝色的光点——这是我们迄今所知的唯一家园。”

所以,我们一起去看看更多遥远且从未见过的世界吧,只有去到更高的地方,才能重新全面地审视我们的生活和我们赖以生存的地球,从而更确切地知道,人类的今天是造物主的奇迹,但这样的奇迹既美好,也承载着未来的希冀。

如果你错过了昨天的两场直播,那么今天下午你还有两次机会。

?

5月17日下午14:00~16:30,

欢迎你来抖音,搜索“航天直播”

让我们一起「离开地球表面」,探索浩瀚宇宙!

??

(部分图片来自抖音、视觉中国、unsplash)

策划:三联.CREATIVE

监制:李雨旋

微信编辑/设计排版:宋嘉慧

作者:梓晨

⊙文章版权归《三联生活周刊》所有,欢迎转发到朋友圈,转载请联系后台。

文章转载自微信公众号三联生活周刊

- 上一篇: 抖音上“贵州新娘加价要30万彩礼”是真的吗?

- 下一篇: 抖音快手不是淘宝的朋友|深氪